茶道具のひとつである「水指」について

茶道具のひとつに数えられる「水指」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。

「水指」について調べている方は是非参考にしてください。

茶道具の一つ「水指」の概要

水指は、中国宋の時代に台子と共に皆具の一つとして日本に入ってきました。

当時は、唐金や青磁を使った耳付きの円筒状のものでしたが、少しずつ形を変えて室町中期に村田珠光が推進した土焼きが使用されるようになりました。

それは、日本独自の風土が生み出した水指であり、和の道具を使ったお点前の発祥でもあります。

さらに、利休以降には高麗物や南蛮物、国焼きなどに絵付け、模様を施した様々な水指が現れて現在に至っています。

水指の歴史

水指がいつどこで誕生したのかは正式にはわかっていません。

ですが、臨済宗である筑前崇福寺の僧であった南浦紹明が、1267年に宋から帰国した時に台子と皆具一式を持ち帰っており、その皆具一式の中に水指が含まれていました。

ですので、日本に伝わったのは鎌倉時代であったこの時期だと考えられています。

しばらくして、鎌倉時代から室町時代にかけて活躍した夢窓国師が、その持ち帰った台子でお茶を嗜んだといわれています。

その後、足利義政が築いた東山文化の時代に、水指を畳の上に置くお点前が始まりました。

その義政が病気療養中に、後花園天皇が青磁雲龍の水指を使って茶会を開きました。

病気回復を願って行った祝い茶会が、台子お点前の始まりとして記録に残っています。

その後、草案茶湯や四畳半茶室が村田珠光によって発案されました。

土焼き水指など、和の道具を使うお点前を考えた人でもあります。

その為、水指が茶道に用いられるようになったのは、この頃である室町時代中期以降といわれています。

茶道における水指の役割

お点前における水指の役割は、釜湯が煮え立つのを防ぐために水を注いだり、釜に入っているお湯が少なくなった時に注ぎ足したりすることです。

また、茶碗や茶筅を洗うのに使用する水を入れておく役割もあります。

さらに、茶道における水の必要性の高さから茶席全体の雰囲気を決めてしまう重要な茶道具でもあります。

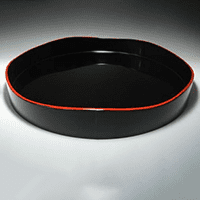

水指には金属や磁気、陶器、塗物、木地など様々な種類がありますが、季節や他の茶道具、濃茶と薄茶などによって選別されます。

落ち着いた地味なものが、濃茶に好んで用いられることが多いようです。

備前焼や唐津焼などの水指もあるように、鑑賞に値するのは勿論ですが工芸品としての役割も担っています。

茶道における水指の扱い方(作法)

作法は水指に用いる棚物の種類によって違いがあります。

「運び」というのがお点前の始まりと終わりに運び出す作法です。

お点前が始まる前に、前もって茶席に据えておくのが「置き」という作法になります。

水指を運ぶ時の作法ですが片手で持たずに必ず両手を使って持ち出します。

この時には、指先をハの字にして持つようにします。

棚物に飾っている場合や置き水指の場合はお点前が終わったときに水次でお水を注ぎます。

また、中置という作法の時には、なるべく細長い水指を使用します。

これは、正客や次客以下から、中に入っている水が見えないようにするためです。

水指の蓋の扱いも大事です。

中央に水指が置かれている場合は、2手で、水指が右手側にある時には3手で開けます。

さらに、共蓋と替蓋では置く位置を変えるなど、水指にも様々な作法があります。

水指の手入れ・保管方法

使用した後はカビが発生しないように十分に日陰で乾燥させます。

注意が必要なのは、素焼きに近い水指です。

水を含みやすいので、完全に乾くまでに数日はかかるでしょう。

割れ物ですので、乾燥させる場所は人があまり出入りしない所が適しています。

蔵の中は安全ですが、湿度が高いので乾燥には向きません。

乾燥後は、柔らかい布を使って、水指に傷がつかないように優しく丁寧に拭き上げましょう。

保管する時は、水指の周囲を保護するために布に巻きます。

蓋と本体は、お互いがぶつかり合って割れてしまわないように、別々に仕舞うことを心掛けて下さい。

保管する場所としては、カビの発生を抑えるため、なるべく風通しの良い所を選びましょう。

茶道具の関連コラムはこちら

-

茶道具

茶道具「茶碗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶碗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶碗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「鉄瓶」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「鉄瓶」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「鉄瓶」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香合」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香合」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香合」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「棗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「棗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「棗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「帛紗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「帛紗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「帛紗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶筅」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶筅」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶筅」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶釜」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶釜」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶釜」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「風炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「風炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「水指」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「水指」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「水指」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「建水」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「建水」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「建水」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「蓋置」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「蓋置」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「蓋置」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「花入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「柄杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「柄杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「柄杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「盆」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「千歳盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「千歳盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「千歳盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花形盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「花形盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花形盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「山道盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「山道盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「山道盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶壷」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶壷」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶壷」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「風炉先屏風」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉先屏風」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきますので、調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「火起こし」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「火起こし」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「火起こし」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「炭十能」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「炭十能」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「炭十能」について調べている方は参考にしてください。

骨董品・古美術品のおすすめ買取業者は?

当サイトでは実体験を基におすすめの骨董品・古美術の買取業者を紹介していますので、買取を希望している方は参考にしてください。

また、骨董品・古美術品に関する無料相談や無料査定サービスも行っている業者ですので、骨董品の価値を知りたい際にもおすすめの買取業者ですよ

-

福ちゃん

福ちゃんは中尾彬さんと池波志乃さんが広告塔を務めるてるのが印象的。福ちゃんは総合買取業者ですが、骨董品買取には専門的に力を入れており、総合買取業者としての強みを活かしたイチオシ買取業者です。

-

日晃堂

日晃堂は骨董品と食器を専門的に買取している買取業者です。骨董品の幅広い種類に応じて専門的に見れる査定士を揃え、世界に広げている販路が強みで、骨董品買取では特におすすめしている買取業者です。

種類別で紹介!骨董品の買取情報

当サイトは茶道具を始めとした作家に関する買取情報以外にも、幅広い骨董品の買取相場や詳細情報をご紹介しています。

-

茶道具

-

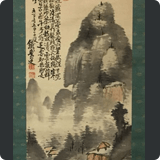

掛け軸買取

-

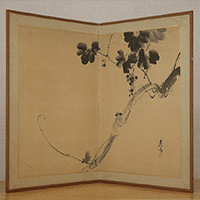

屏風買取

-

絵画買取

-

刀剣買取

-

象牙買取

-

珊瑚買取

-

中国骨董買取

-

西洋骨董買取

-

香木買取

-

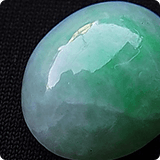

翡翠買取

-

ドール買取

-

古切手買取

-

陶器買取

-

古銭買取

-

書道具買取

-

古書買取

-

古道具買取

-

勲章買取

-

アンティーク家具買取

-

和楽器買取

-

仏像買取

※骨董品買取業者は「古くて価値があれば基本買取してもらえます」ので、上記以外の骨董品も買取してもらう事も可能です。