茶道具のひとつである「花入」について

茶道具のひとつに数えられる「花入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。

「花入」について調べている方は是非参考にしてください。

茶道具の一つ「花入」の概要

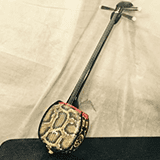

「花入(はないれ)」は、茶席に飾る花を生ける器のことを指します。

中釘や柱の釘に引っ掛けるようにする花入は、「掛花入」と言います。

また天井などから吊るす方式の花入を「釣花入」と呼び、床に花入を置くタイプのものを「置花入」と言います。

花入は様々な材質でできていて、銅などの金属製のもの、陶器や磁器、木や竹、籠などが使われています。

茶席の会場になる部屋の様子、掛け軸などとの組み合わせを考えて、飾る花入を選びます。

花入の歴史

茶道が生まれたのは古代中国で、唐の時代と言われています。

すでにこの時代には、茶の席で花を飾る文化があったと思われ、花入とは呼ばれていなかったものの、陶器でできた花瓶などに何かしらの草花が生けられたと考えられます。

茶の湯の文化が日本に入ってきたのは鎌倉時代の初めころ、中国で言えば宋の時代になります。

現在、茶道と呼ばれる文化が始まったのもこの頃で、栄西が日本に持ち帰って一般に広まったと言われる抹茶を用い、様式が整い、茶室に掛け軸や花入を飾るようになりました。

竹で作られた「竹花入」は、千利休が韮山の竹を切り、作ったのがはじめとされているため、16世紀後半に使われるようになったと考えられています。

このように武野紹鴎、千利休といった茶人たち、さらにその弟子たちが、総合芸術と呼ばれる茶の湯の世界を彩る、ひとつのアイテムとして花入に工夫を凝らし、銅や木、陶器などを用いた様々な花入が生まれることになりました。

茶道における花入の役割

茶道は抹茶と茶室、掛け軸などで彩られる総合芸術だと言われています。

そんな茶道において、茶室に飾られる花入には、とても重要な役割があります。

茶室に花を飾る時、その基本になっているのが、「わび・さび」の精神です。

中でも千利休が明文化したとされる「利休七則」の中に、「花は野にあるように生け」という一文があります。

この言葉には、茶道の世界では、できるだけ自然な演出を心がけようという利休の考えが含まれています。

豪華な趣向を凝らすよりも、自然の良さを大切にしようという「わび・さび」の精神は花入において、もっともわかりやすく表現されています。

花入に花を飾る時は、野に咲く花のように花を飾るように、花が持つ自然の良さを生かすようにしなさいという教えです。

このように、花と、花を演出する道具である花入には、茶道の「わび・さび」の精神を具現化する役割があるのです。

茶道における花入の扱い方(作法)

茶道の世界では、花入を3つの格式に分けて、場面に応じて使い分けています。

上から「真」、「行」、「草」と続いていきます。

真の花入は、唐で作られた花瓶「唐物」を指します。

また真を飾る時は、黒新塗の矢筈板を畳床に使って、床の真ん中に飾るというルールがあります。

行は釉薬でコーティングされた国内産の焼き物の花入を指します。

草は釉薬が使われていない国内産の焼き物、竹や籠でできた花入れなどが該当します。

これらの格分けされた花入は、格式が高い茶席では「真」が使われるなど、ある程度の決まりごとになっています。

ただし、厳密な決まりごとではないため、草である竹花入でも、形状や飾り方を工夫すれば、格式の高い茶席でも花を飾ることができます。

また、花入に飾る花の本数は「奇数」であること、できれば完全に開いた花ではなく、蕾や開きかけの物を選ぶこと、強い香りの花は、お茶の香りを妨げてしまうことがあるため、避けるようにするなどのルールがあります。

花入の手入れ・保管方法

花入のお手入れは、花入の材質によって違いがありますが、使用後は水を出してから中を軽くすすぎ、汚れた部分があれば拭き取るようにします。

カビなどがでないよう、完全に乾燥させてから、紙箱や桐の箱などに入れてしまいます。

特にカビができやすい「竹花入」は、お手入れや保管方法に注意が必要です。

床面に接する底部分や、水と接する内側にカビができやすいので注意しましょう。

使用しない時は紙で包み、さらに紙箱に収納します。

箱に収納しにくい形の竹花入は、新聞紙やハトロン紙で包みましょう。

さらに虫食いを防止するために、箱の中にナフタリンを入れるといいでしょう。

さらに太陽光線の当たらない北側の部屋などに保管するようにしましょう。

茶道具の関連コラムはこちら

-

茶道具

茶道具「茶碗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶碗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶碗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「鉄瓶」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「鉄瓶」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「鉄瓶」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香合」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香合」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香合」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「棗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「棗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「棗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「帛紗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「帛紗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「帛紗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶筅」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶筅」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶筅」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶釜」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶釜」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶釜」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「風炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「風炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「水指」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「水指」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「水指」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

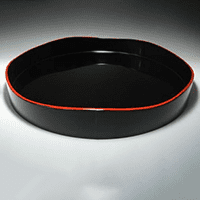

茶道具「建水」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「建水」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「建水」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「蓋置」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「蓋置」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「蓋置」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「花入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「柄杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「柄杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「柄杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「盆」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「千歳盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「千歳盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「千歳盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花形盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「花形盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花形盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「山道盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「山道盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「山道盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶壷」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶壷」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶壷」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

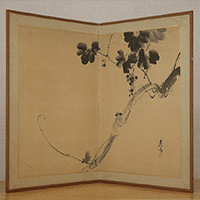

茶道具「風炉先屏風」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉先屏風」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきますので、調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「火起こし」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「火起こし」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「火起こし」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「炭十能」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「炭十能」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「炭十能」について調べている方は参考にしてください。

骨董品・古美術品のおすすめ買取業者は?

当サイトでは実体験を基におすすめの骨董品・古美術の買取業者を紹介していますので、買取を希望している方は参考にしてください。

また、骨董品・古美術品に関する無料相談や無料査定サービスも行っている業者ですので、骨董品の価値を知りたい際にもおすすめの買取業者ですよ

-

福ちゃん

福ちゃんは中尾彬さんと池波志乃さんが広告塔を務めるてるのが印象的。福ちゃんは総合買取業者ですが、骨董品買取には専門的に力を入れており、総合買取業者としての強みを活かしたイチオシ買取業者です。

-

日晃堂

日晃堂は骨董品と食器を専門的に買取している買取業者です。骨董品の幅広い種類に応じて専門的に見れる査定士を揃え、世界に広げている販路が強みで、骨董品買取では特におすすめしている買取業者です。

種類別で紹介!骨董品の買取情報

当サイトは茶道具を始めとした作家に関する買取情報以外にも、幅広い骨董品の買取相場や詳細情報をご紹介しています。

-

茶道具

-

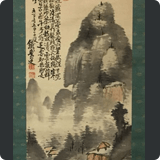

掛け軸買取

-

屏風買取

-

絵画買取

-

刀剣買取

-

象牙買取

-

珊瑚買取

-

中国骨董買取

-

西洋骨董買取

-

香木買取

-

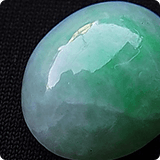

翡翠買取

-

ドール買取

-

古切手買取

-

陶器買取

-

古銭買取

-

書道具買取

-

古書買取

-

古道具買取

-

勲章買取

-

アンティーク家具買取

-

和楽器買取

-

仏像買取

※骨董品買取業者は「古くて価値があれば基本買取してもらえます」ので、上記以外の骨董品も買取してもらう事も可能です。