茶道具のひとつである「蓋置」について

茶道具のひとつに数えられる「蓋置」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。

「蓋置」について調べている方は是非参考にしてください。

茶道具の一つ「蓋置」の概要

蓋置は、茶釜の蓋を置いたり柄杓の合の部分を載せるのに用います。

材質は竹や陶磁器、金属でできています。

竹製の蓋置は「引切」といわれ、根元が上を向くように竹を切ります。

竹の蓋置は炉と風炉どちらにも使用されますが、中節といわれる節が真ん中にあるものが炉用で、天節といわれる上部に節があるものが風炉用です。

陶磁器の蓋置では炉と風炉ともに区別なく使われます。

棚を使用した点前の際には、最後に飾られるようですが、竹の蓋置は特別な場合を除いて飾ることはしません。

絵柄がある蓋置はその時期に応じた使い方をします。

蓋置の歴史

今では蓋置の形やその材料は多岐にわたっていますが、もとは台子飾りで用いる皆具の一つであったようです。

江戸時代の茶書には竹の蓋置についてその内容が細かく記されています。

基本となる原型は千利休が選んだといわれる火舎香炉、五徳、三葉、一閑人、栄螺、三人形、蟹、の7種類です。

7種類のうち5種類はすでに作られていたので、「火舎香炉」と「三人形」が加わり7つの蓋置になりました。

一閑人とは、井戸にしがみつくようにして中を覗く唐人を模したもので、三人形は唐子が後ろ向きに3人で手を繋いでいる様子を模したものです。

蟹の蓋置は茶書によると「筆架を用ゆ」とされており、筆おきなどの文房具を見立て蓋置としたようです。

一説によると、足利義政が銀閣寺の庭に、景色として唐金の蟹を13個置いたことで、その1つを蓋置にしたのがはじまりともいわれています。

江戸幕府の大老であった井伊直弼は茶の湯やきものに興味があり、自身でも茶道具を作りました。

江戸乾山窯6代 緒方乾也のもとでやきものの指導を受けて、五徳、古印、蟹、火舎、三葉、栄螺、三閑人の7種類を作っています。

茶道における蓋置の役割

釜は熱くなるので蓋を置く場所が必要になります。

蓋置はそのために用意されました。

他には柄杓を乗せるためにも使われています。

また唐物の文房具などから見立てられたものが多いようです。

蓋置は、皆具の一つですが、皆具は観賞用としても使われたので、蓋置も同様に蓋や柄杓を置くだけの道具ではなく、鑑賞に適した形をしています。

それは、筆架や墨台のほかに、利休が好みだとされた七種の蓋置である、栄螺や火舎、三人形、一閑人、三葉、蟹などが含まれます。

唐銅物は七種以上あり、駅鈴や印、笹蟹、輪、夜学、墨台など数多く見立てられています。

火舎は格が最も上の蓋置で、必ず共蓋がついています。

これを裏返し、蓋や柄杓を置いて飾ります。

五徳は格が2番目に高い蓋置とされています。

茶道における蓋置の扱い方(作法)

竹の蓋置では茶人が青竹を切って使ったことからはじまり、「引切り」といわれています。

千利休が登場したころから竹の蓋置が用いられるようになりましたが、最初は節の無いものが使われ、のちには用途によって節の入ったものを使用しました。

節の無いものは差し通といわれ、細建水を扱う時に建水の底から取り出しにくくなるので、柄杓の柄に蓋置を通して使います。

竹のほかには駅鈴蓋置もこのような使い方をします。

白竹蓋置は本来使い古しとされ、客前には用いられません。

透かしや蒔絵、置上など細工のある蓋置は、陶器製の蓋置と同様に扱います。

竹の蓋置は侘びに敵う道具の1つとされています。

顔がついた一閑人などを使う時は顔が見える部分を正面とします。

そして棚に飾る時は正面を向けます。

蓋置の手入れ・保管方法

金属製の蓋置では、錆びやすいので使用後はよく木綿などの柔らかい布でふきます。

唐金は古くなると古銅といわれ、何十年かたつうちに人の手で触れられることによって味がでてきます。

収納する時は汚れをとってワックスなどを塗っておくとツヤが出て本来の風合いが保てます。

銀でできたものは市販の磨き粉を利用すれば比較的簡単に輝きを取り戻します。

竹製の蓋置では、購入して3年は梅雨時や降雨が続く際には、カビが生えやすくなるので注意します。

カビが生えた時にはたわしなどで落とし、ふきんで拭いたあと陰干しします。

表面を乾いたふきんでふくことで光沢も出ます。

使わない時は紙に包み、紙箱にしまいます。

保存は太陽光が当たらない北側の部屋で床に近い所に置きます。

茶道具の関連コラムはこちら

-

茶道具

茶道具「茶碗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶碗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶碗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「鉄瓶」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「鉄瓶」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「鉄瓶」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香合」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香合」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香合」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「棗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「棗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「棗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「帛紗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「帛紗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「帛紗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶筅」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶筅」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶筅」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶釜」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶釜」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶釜」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「風炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「風炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「水指」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「水指」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「水指」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「建水」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「建水」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「建水」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「蓋置」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「蓋置」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「蓋置」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「花入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「柄杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「柄杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「柄杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

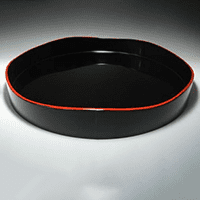

茶道具「盆」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「千歳盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「千歳盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「千歳盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花形盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「花形盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花形盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「山道盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「山道盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「山道盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶壷」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶壷」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶壷」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

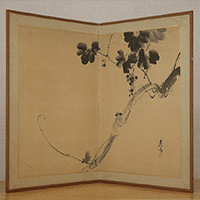

茶道具「風炉先屏風」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉先屏風」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきますので、調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「火起こし」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「火起こし」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「火起こし」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「炭十能」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「炭十能」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「炭十能」について調べている方は参考にしてください。

骨董品・古美術品のおすすめ買取業者は?

当サイトでは実体験を基におすすめの骨董品・古美術の買取業者を紹介していますので、買取を希望している方は参考にしてください。

また、骨董品・古美術品に関する無料相談や無料査定サービスも行っている業者ですので、骨董品の価値を知りたい際にもおすすめの買取業者ですよ

-

福ちゃん

福ちゃんは中尾彬さんと池波志乃さんが広告塔を務めるてるのが印象的。福ちゃんは総合買取業者ですが、骨董品買取には専門的に力を入れており、総合買取業者としての強みを活かしたイチオシ買取業者です。

-

日晃堂

日晃堂は骨董品と食器を専門的に買取している買取業者です。骨董品の幅広い種類に応じて専門的に見れる査定士を揃え、世界に広げている販路が強みで、骨董品買取では特におすすめしている買取業者です。

種類別で紹介!骨董品の買取情報

当サイトは茶道具を始めとした作家に関する買取情報以外にも、幅広い骨董品の買取相場や詳細情報をご紹介しています。

-

茶道具

-

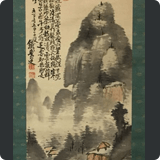

掛け軸買取

-

屏風買取

-

絵画買取

-

刀剣買取

-

象牙買取

-

珊瑚買取

-

中国骨董買取

-

西洋骨董買取

-

香木買取

-

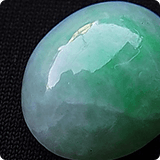

翡翠買取

-

ドール買取

-

古切手買取

-

陶器買取

-

古銭買取

-

書道具買取

-

古書買取

-

古道具買取

-

勲章買取

-

アンティーク家具買取

-

和楽器買取

-

仏像買取

※骨董品買取業者は「古くて価値があれば基本買取してもらえます」ので、上記以外の骨董品も買取してもらう事も可能です。