茶道具のひとつである「香炉」について

茶道具のひとつに数えられる「香炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。

「香炉」について調べている方は是非参考にしてください。

茶道具の一つ「香炉」の概要

茶道では様々な道具を使いますが、その一つに香炉があります。

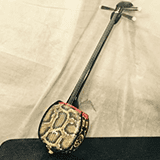

香炉というのは、中に香料を入れて熱を加え、気体を発生させることでその香りを楽しむという目的で使われる器で、一般的には箱や皿状の容器の下に脚がついた形状をしています。

素材として用いられるのは、陶磁器や石材、金属などです。

一部に蓋がついているタイプのものもありますが、茶道で使われるのは、蓋のついていない聞香炉(もんこうろ)と呼ばれるタイプとなっています。

香炉の歴史

香炉は古くから中国で製造されていたものが、15世紀半ばの室町幕府第8代将軍の足利義政の時代に日本に伝来したといわれています。

もともとは、仏具として使われており、その美しい外見が評価されて床の間や書院に飾られるうちに、茶道にも取り入られるようになりました。

戦国末期に千利休が登場すると、詫び寂びが重視されるようになり香炉が使われる場面は減少しましたが、江戸時代になるとその価値が再評価され武家や商家などが茶道を楽しむ際に用いるようになったというわけです。

江戸時代の半ばから後半にかけて商家が力を持ちはじめると、彼らのなかで香炉が高値で取引されるようになり、それとともに日本各地で高度な技を用いた香炉づくりが盛んに行われるようになります。

明治時代になって士農工商という階級制度が廃止されたことによって、香炉は庶民の間にも普及し、それ以降は現在に至るまで茶道を行う際に欠かせない道具の一つとして扱われているのです。

茶道における香炉の役割

茶道における香炉の役割は、一言で言ってしまうと、それを使って香を焚くことによってその場の空気を清めるというものです。

香の起源は古く、仏教が日本に伝来した際に、一緒に伝わったといわれています。

当初は仏事を行う際に焚かれていたのですが、それが転じて空気を清浄化させるために様々な場面で用いられるようになっていったのです。

茶道においても、清浄な空気を吸いながら心を静めて茶を楽しむという目的のために、香炉を使って香を焚くということが古くから行われており、その風習は現在に至るまで変わっていません。

忙しい現代人にとっては、あわただしい日常から解放されて、リフレッシュするためにも香炉の持つ役割は大きいといえるでしょう。

茶道における香炉の扱い方(作法)

茶道にはいくつかのスタイルがありますが、正式なものだと、お茶を点てる前に炭手前と呼ばれる炉などに炭をくべる手順が行われます。

この際に、香を焚くというのが作法とされていますので、その際に香炉が用いられるというわけです。

なお、香炉に入れる前の香木は、香合と呼ばれる蓋のついた容器に入れられます。

茶道にあまり詳しくない人は香炉と香合を混同しがちですが、両者は異なるものですので、注意するようにしましょう。

なお、炭手前を省略してお茶を点てる場合には、紙釜敷を置いた香炉の上に香合を載せた状態で床の間に設置するというのが作法であるとされていますので、基本的には茶道を行う際には必ず香炉を用意する必要があります。

香炉の手入れ・保管方法

香炉は、香を焚くものですので、使い終わると当然その中には灰が残ります。

頻繁に使うものであれば、ある程度灰がたまるまでそのままにしておいても構いませんが、その場合でも容器の周りに汚れが付いているのであれば、跡が残らないように柔らかい布でふき取った方がよいでしょう。

その際、はじめに濡れた布で拭いたうえで、乾いた布で湿気を取るようにすると香炉へのダメージを最小限にすることができます。

使う頻度が低かったり、灰がたまってきた場合には、一度中身を空にしてから、布を使ってメンテナンスをするのがおすすめです。

手入れ後は、木製の箱に入れたうえで、湿気がこもってカビが生えたりしないよう、なるべく風通しの良い場所で保管するようにしましょう。

茶道具の関連コラムはこちら

-

茶道具

茶道具「茶碗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶碗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶碗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「鉄瓶」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「鉄瓶」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「鉄瓶」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香合」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香合」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香合」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「棗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「棗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「棗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「帛紗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「帛紗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「帛紗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶筅」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶筅」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶筅」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶釜」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶釜」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶釜」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「風炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「風炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「水指」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「水指」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「水指」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「建水」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「建水」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「建水」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「蓋置」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「蓋置」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「蓋置」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「花入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「柄杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「柄杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「柄杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

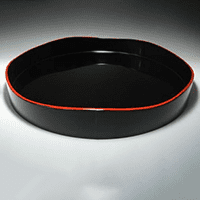

茶道具「盆」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「千歳盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「千歳盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「千歳盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花形盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「花形盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花形盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「山道盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「山道盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「山道盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶壷」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶壷」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶壷」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

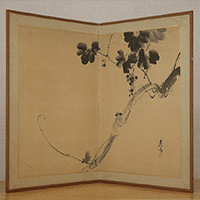

茶道具「風炉先屏風」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉先屏風」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきますので、調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「火起こし」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「火起こし」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「火起こし」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「炭十能」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「炭十能」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「炭十能」について調べている方は参考にしてください。

骨董品・古美術品のおすすめ買取業者は?

当サイトでは実体験を基におすすめの骨董品・古美術の買取業者を紹介していますので、買取を希望している方は参考にしてください。

また、骨董品・古美術品に関する無料相談や無料査定サービスも行っている業者ですので、骨董品の価値を知りたい際にもおすすめの買取業者ですよ

-

福ちゃん

福ちゃんは中尾彬さんと池波志乃さんが広告塔を務めるてるのが印象的。福ちゃんは総合買取業者ですが、骨董品買取には専門的に力を入れており、総合買取業者としての強みを活かしたイチオシ買取業者です。

-

日晃堂

日晃堂は骨董品と食器を専門的に買取している買取業者です。骨董品の幅広い種類に応じて専門的に見れる査定士を揃え、世界に広げている販路が強みで、骨董品買取では特におすすめしている買取業者です。

種類別で紹介!骨董品の買取情報

当サイトは茶道具を始めとした作家に関する買取情報以外にも、幅広い骨董品の買取相場や詳細情報をご紹介しています。

-

茶道具

-

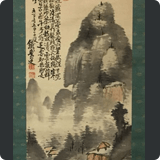

掛け軸買取

-

屏風買取

-

絵画買取

-

刀剣買取

-

象牙買取

-

珊瑚買取

-

中国骨董買取

-

西洋骨董買取

-

香木買取

-

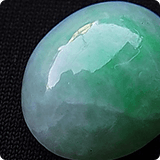

翡翠買取

-

ドール買取

-

古切手買取

-

陶器買取

-

古銭買取

-

書道具買取

-

古書買取

-

古道具買取

-

勲章買取

-

アンティーク家具買取

-

和楽器買取

-

仏像買取

※骨董品買取業者は「古くて価値があれば基本買取してもらえます」ので、上記以外の骨董品も買取してもらう事も可能です。