茶道具のひとつである「茶壷」について

茶道具のひとつに数えられる「茶壷」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。

「茶壷」について調べている方は是非参考にしてください。

茶道具の一つ「茶壷」の概要

茶壷とは、抹茶になる前の茶葉を入れる壷のことです。

正式名称は、「葉茶壺」といい一般的には茶入と呼ばれています。

壷の中には、紙袋に入れた数種類の濃茶用の茶を収めており、その周りに詰め茶と呼ばれる薄茶用の茶を入れ、木製の蓋をして三重で和紙に包み込み封印をします。

昔の茶壷は、輸入に頼らざるを得ませんでした。

フィリピン経由のものもあり、壷の中で立派なものは、鑑賞対象として室町時代に茶道具の中で最も重要視されていました。

茶壷の歴史

中国の三国時代には、お茶は茶の葉を餅状に丸めたものをあぶって湯をかけ他の材料と一緒にスープのようにして飲まれていました。

唐の時代になると、お茶を飲む習慣は全国へ広がっていきました。

このころ全国で茶葉が栽培されており、お茶文化も盛んでした。

世界でもっとも古いお茶の本には、この時代に茶道具や入れ方、心得までが記されています。

中国で盛んだったお茶文化を日本が取り入れたのは、奈良・平安時代に遣唐使や留学僧によってもたらされたと推定されています。

室町・安土桃山時代になると、千利休らによって茶の湯が完成し、武士や豪商たちにもお茶が浸透していきました。

徳川幕府がうまれると、お茶を愛好する将軍がでてきました。

中でも、家光はお茶を気に入っており毎年新茶を運ばせるようになり、茶道頭、茶道衆が付きそう御茶壷道中とよばれる行列を行うようになりました。

御茶壷道中が行われているころ、お茶は貴重であり運ぶために使用していた茶壺は大変高価なものであったと伝えられています。

茶道における茶壷の役割

11月ごろになると、茶道では茶人の正月といわれる「口切の茶事」が行われます。

宇治茶師に預けていた茶壷の中には、初夏に摘んだ新茶が詰められた状態で封をし、茶家に届けられます。

ここで主役となるのが茶壷です。

口切の茶事では、亭主が最初に袋を解き茶壺の口を切って中に詰められた濃茶を取り出します。

一度封を切った茶壷は、複雑な紐荘りを施します。

結びを複雑にすることで、誰かが手をつけたことがわかるようになっています。

また、見た目に鮮やかに写るだけでなく毒が混入されないよう保管する役割があります。

初夏に摘んだ茶を茶壺に詰めて、適正な温度で管理しておくと秋が深まるころには味や香りも深いものになっています。

茶壷に保管することで、熟成されてまろやかになったお茶を味わうことができます。

茶道における茶壷の扱い方(作法)

亭主は網に入れた茶壷を床に荘って、準備が整い次第客の迎付けをします。

客が席に座ると、亭主が戸を開け始めます。

挨拶が終わると、正客より床の壷の拝見の申し込みがあり、茶壷を亭主は自席に持ち帰ります。

客のほうに向いて座り、網の緒を両手で解き、網をさげて脱がします。

右手で壷の口を持ち、左手で網の底をもって外したら網は縦に2つ折りし壷の右側に置きます。

左手を軽く壷にあて、右手を使い口緒を引いて解いたら四つ折りにして一捻りして網の上の置き、口覆をとって次は壷と網の間に置きます。

壷を両手で持ち正面の封を改め、網を口緒と一緒に縦に置き、正客の拝見にだすよう壷の正面を両手で持って立ちます。

持つときの両手は間をあけ、指先だけもつようにします。

正客に壷を拝見したら、亭主は戻り他の客にも拝見します。

拝見が終わると亭主が最後の封印改めをして作法が終わります。

茶壷の手入れ・保管方法

おろしたての茶壷には、泥や砂が残っていることがあるため初めて使用するときはよく水で洗う必要があります。

洗うときは、硬いバリなどで手をケガしないよう注意が必要です。

使用後は、洗剤などを使わず水洗いをするのがよく、洗い終わったら蓋を取り逆さにして水を切ったあとに自然乾燥するのが望ましいです。

水が完全に乾かないまま蓋をすると、カビが生える原因になります。

急激な温度差にも注意が必要で、熱湯を茶壷にかけるときは、まずぬるめのお湯で温めたあと外側から熱湯を満遍なくかけるようにすると良いです。

一部分に集中してお湯を注ぐと割れる場合があり、特に冬場は注意が必要となります。

土臭い場合は、鍋で煮るという方法がありますが割れてしまう恐れもあります。

繊細な道具のため、手入れは慎重に行うことが大切です。

茶道具の関連コラムはこちら

-

茶道具

茶道具「茶碗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶碗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶碗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「鉄瓶」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「鉄瓶」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「鉄瓶」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香合」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香合」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香合」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「棗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「棗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「棗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「帛紗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「帛紗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「帛紗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶筅」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶筅」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶筅」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶釜」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶釜」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶釜」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「風炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「風炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「水指」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「水指」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「水指」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「建水」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「建水」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「建水」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「蓋置」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「蓋置」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「蓋置」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「花入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「柄杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「柄杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「柄杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

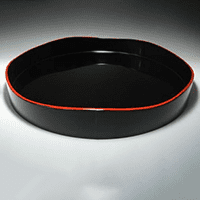

茶道具「盆」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「千歳盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「千歳盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「千歳盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花形盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「花形盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花形盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「山道盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「山道盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「山道盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶壷」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶壷」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶壷」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

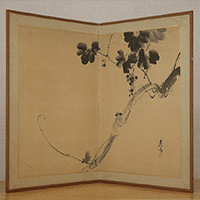

茶道具「風炉先屏風」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉先屏風」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきますので、調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「火起こし」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「火起こし」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「火起こし」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「炭十能」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「炭十能」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「炭十能」について調べている方は参考にしてください。

骨董品・古美術品のおすすめ買取業者は?

当サイトでは実体験を基におすすめの骨董品・古美術の買取業者を紹介していますので、買取を希望している方は参考にしてください。

また、骨董品・古美術品に関する無料相談や無料査定サービスも行っている業者ですので、骨董品の価値を知りたい際にもおすすめの買取業者ですよ

-

福ちゃん

福ちゃんは中尾彬さんと池波志乃さんが広告塔を務めるてるのが印象的。福ちゃんは総合買取業者ですが、骨董品買取には専門的に力を入れており、総合買取業者としての強みを活かしたイチオシ買取業者です。

-

日晃堂

日晃堂は骨董品と食器を専門的に買取している買取業者です。骨董品の幅広い種類に応じて専門的に見れる査定士を揃え、世界に広げている販路が強みで、骨董品買取では特におすすめしている買取業者です。

種類別で紹介!骨董品の買取情報

当サイトは茶道具を始めとした作家に関する買取情報以外にも、幅広い骨董品の買取相場や詳細情報をご紹介しています。

-

茶道具

-

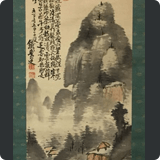

掛け軸買取

-

屏風買取

-

絵画買取

-

刀剣買取

-

象牙買取

-

珊瑚買取

-

中国骨董買取

-

西洋骨董買取

-

香木買取

-

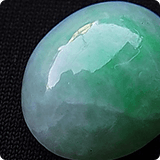

翡翠買取

-

ドール買取

-

古切手買取

-

陶器買取

-

古銭買取

-

書道具買取

-

古書買取

-

古道具買取

-

勲章買取

-

アンティーク家具買取

-

和楽器買取

-

仏像買取

※骨董品買取業者は「古くて価値があれば基本買取してもらえます」ので、上記以外の骨董品も買取してもらう事も可能です。