茶道具のひとつである「茶杓」について

茶道具のひとつに数えられる「茶杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。

「茶杓」について調べている方は是非参考にしてください。

茶道具の一つ「茶杓」の概要

茶杓は緑茶をたてる時に使われる道具の一つで、茶入れから抹茶をすくう匙のことを言います。

抹茶の粉をすくいやすいように、細長い形状の先端には丸みがつけられています。

直径は長いもので21センチほどあり、すくう部分は横1センチ、縦2センチほどの楕円形です。

すくう部分は櫂先、中央などに見られる節、すくう方と反対側の端が切り止めなど、それぞれの部分に名称が付けられています。

素材は木や銀のほか、象牙や獣角などで作られているものもありますが、一般的には竹で作られているものがほとんどです。

むき出しで保管するものではなく、使わないときは筒にしまっておきます。

茶杓の歴史

茶杓は古くは、中国の唐や宋の時代に、中国で使われていた象牙の薬匙がもとになっています。

ほかに、金や銀、べっこうなどの薬匙がありました。

抹茶は解毒薬として扱われていた事もあり、日本でも鎌倉時代の初めごろまでは薬匙として薬用の小道具に用いられていました。

ところが、茶の湯の広がりとともに次第に茶の道具として使われるようになっていき、茶杓と呼ばれるようになりました。

現在一般的になっている竹製の茶杓は、室町時代中期にわび茶の創始者である村田珠光が作ったのが始まりです。

高価だった象牙の代わりに竹に漆を塗り、薬匙の姿をとどめたまま茶杓として仕上げました。

珠光の門下にいた深見珠徳が創作した長茶杓はを節なしで、当時はこのような「珠徳形」が主流でした。

節のある茶杓を本格的に使いだしたのは、戦国時代から安土桃山時代に活躍した千利休と言われています。

利休が中央部に節がある「中節」を編み出したことで、節のある茶杓が茶の湯のスタンダードになっていきました。

茶道における茶杓の役割

茶杓の基本的な役割は、茶入れから茶をすくうことです。

ところが、茶入れや茶わんだけでなく、茶会の趣向に合った取り合わせが求められるので、どんなものでもいいわけではありません。

茶の亭主の人柄や好みも窺い知ることができるため、大変奥深い茶道具です。

亭主の中にはこだわりがあって、自分で好きな形に削り直して使用する人もいます。

茶杓は茶事の要といわれるもので、一つ一つに名前が付けられているのも大きな特徴です。

日本の故事や、季語、素材などにちなみ、さまざまな銘が付けられていて、それぞれの茶会に合わせて選択されます。

また、お茶を一通り飲み終わったところで、招かれた客人は茶杓をはじめとした亭主の茶道具を拝見することがマナーです。

このように、茶杓は茶会で重要な役割を担っています。

茶道における茶杓の扱い方(作法)

茶杓は流派によって扱いが異なり、抹茶をすくう部分の櫂先も、丸型や一文字型、剣先型など流派ごとに形状が決まっています。

たとえば表千家の場合、まず右手で茶杓を、左手で抹茶の入れ物である棗を取ります。

棗の蓋を茶碗の右に置いたら、抹茶を茶杓で1杓半、約2グラムほどすくって茶わんに入れます。

次に茶碗の茶をならしたあとで、茶わんの縁で茶杓を軽くはらって、櫂先についている茶を落とします。

そして、棗の蓋を閉めたら、茶杓を棗の上に置きます。

これが裏千家だと、2杓になることや、棗の蓋を右膝の前に置くなどの細かな違いがあります。

また、お茶が終わったら、客人は茶器と茶杓の拝見を申し出るのがマナーです。

茶器から茶杓の順に回ってくるので、鑑賞してから次の人へ渡します。

ここで注意は、次の人に「お先に」と一礼をしないことと、茶杓の節から先の匙の方は持たないようにすることです。

茶杓の手入れ・保管方法

茶杓の手入れ法として一番大切なのが、水洗いしないことです。

竹や木などの天然素材の茶杓は水との相性が悪いです。

抹茶の粉がつくので初心者だと水で流してしまおうと思いがちですが、ここで安易に水洗いしてしまうと素材を傷めてしまいます。

使い終わった茶杓は、できれば茶器専用のふくさでぬぐうこと。

これがなければ、ティッシュペーパーや布巾などのやわらかいもので拭いてもかまいません。

また、どうしても水洗いしたい場合は、シリコン製など水に強い素材を選んだほうがいいでしょう。

次に、茶杓を筒にしまいます。

ここでは、すくう部分と反対の切り止めから入れるようにして、無理に押し込まないことが大切です。

また、竹や木製の茶杓は日光や乾燥にも弱いです。

そのため温度が上がりにくい安定した場所で保管し、虫がつかないよう年に1回は虫干しするようにしましょう。

茶道具の関連コラムはこちら

-

茶道具

茶道具「茶碗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶碗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶碗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「鉄瓶」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「鉄瓶」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「鉄瓶」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香合」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香合」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香合」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「棗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「棗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「棗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「帛紗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「帛紗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「帛紗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶筅」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶筅」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶筅」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶釜」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶釜」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶釜」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「風炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「風炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「水指」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「水指」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「水指」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

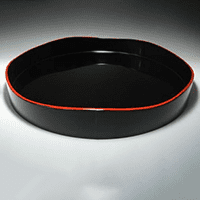

茶道具「建水」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「建水」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「建水」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「蓋置」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「蓋置」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「蓋置」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「花入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「柄杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「柄杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「柄杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「盆」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「千歳盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「千歳盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「千歳盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花形盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「花形盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花形盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「山道盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「山道盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「山道盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶壷」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶壷」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶壷」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

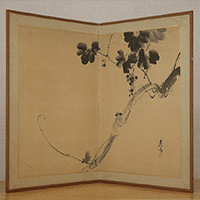

茶道具「風炉先屏風」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉先屏風」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきますので、調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「火起こし」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「火起こし」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「火起こし」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「炭十能」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「炭十能」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「炭十能」について調べている方は参考にしてください。

骨董品・古美術品のおすすめ買取業者は?

当サイトでは実体験を基におすすめの骨董品・古美術の買取業者を紹介していますので、買取を希望している方は参考にしてください。

また、骨董品・古美術品に関する無料相談や無料査定サービスも行っている業者ですので、骨董品の価値を知りたい際にもおすすめの買取業者ですよ

-

福ちゃん

福ちゃんは中尾彬さんと池波志乃さんが広告塔を務めるてるのが印象的。福ちゃんは総合買取業者ですが、骨董品買取には専門的に力を入れており、総合買取業者としての強みを活かしたイチオシ買取業者です。

-

日晃堂

日晃堂は骨董品と食器を専門的に買取している買取業者です。骨董品の幅広い種類に応じて専門的に見れる査定士を揃え、世界に広げている販路が強みで、骨董品買取では特におすすめしている買取業者です。

種類別で紹介!骨董品の買取情報

当サイトは茶道具を始めとした作家に関する買取情報以外にも、幅広い骨董品の買取相場や詳細情報をご紹介しています。

-

茶道具

-

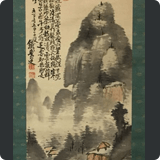

掛け軸買取

-

屏風買取

-

絵画買取

-

刀剣買取

-

象牙買取

-

珊瑚買取

-

中国骨董買取

-

西洋骨董買取

-

香木買取

-

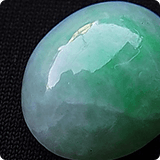

翡翠買取

-

ドール買取

-

古切手買取

-

陶器買取

-

古銭買取

-

書道具買取

-

古書買取

-

古道具買取

-

勲章買取

-

アンティーク家具買取

-

和楽器買取

-

仏像買取

※骨董品買取業者は「古くて価値があれば基本買取してもらえます」ので、上記以外の骨董品も買取してもらう事も可能です。