茶道具のひとつである「香合」について

茶道具のひとつに数えられる「香合」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。

「香合」について調べている方は是非参考にしてください。

茶道具の一つ「香合」の概要

香合とは、香を入れる蓋付きの容器です。

茶道では、お茶を点てる前に炉や風炉に炭を入れる「炭手前」が行われますが、その際、亭主は炭と共に香を焚きます。

このときに使う香を入れておく容器が「香合」です。

なお、炭手前を省略する際は、紙釜敷の上に香合を載せ、床の間に飾ります。

ですから、炭手前を行わない時も香合がは必要です。

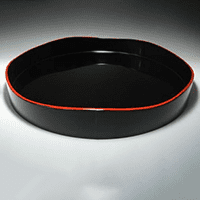

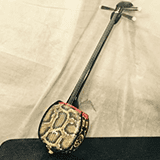

香合は陶器製、金属製、漆器製などがあり、季節によって使い分けられるものもあります。

また、二枚貝の貝殻を利用した香合もあり、亭主の趣味が色濃く出る茶道具です。

香合の歴史

香合の歴史ははっきりと分かっていません。

中国で全漢時代の墳墓である「馬王堆漢墓」の発掘が行われた際、「香草類植物」という香りの良い植物をつめた蓋付きの容器が副葬品として発見されたという記録がありますが、これが香合の始まりという説もあります。

香は、日本に仏教の伝来と共に伝わりました。

はっきりとした記録はありませんが、香合もその時一緒に伝わったようです。

茶と香合の関わりは、南北朝時代に書かれた「喫茶往来」見ることができます。

「喫茶往来」の中ではしばしば「香合」が登場しますが、どのように使われたのかは分かりません。

茶会で香合が用いられはじめたのは、16世紀のことです。

1542年に記された「松屋会記」という松屋家の茶会記に、初めて「香合が用いられた」という記録がでてきます。

同じ時代、茶人「神屋宗湛」の記した「宗湛日記」の中では、香合が炭道具の一種として用いられたことが記されており、香合が茶道具として定着していく過程が分かります。

茶道における香合の役割

香合は茶道で、炭手前に使う香を入れておく容器として用いられます。

また、前述したように炭手前が省略される場合、香合は花いけと共に床の間に飾られ、亭主の趣味を反映すると共に、鑑賞の対象になるのです。

香合には、漆器製、金属製、陶製のものがあり、陶製のものは11月~4月まで練香を入れて用い、漆器製のものは5月~10月に用いる決まりがあります。

香合にはいろいろな形や種類があり、季節だけでなく、中に入れる香とあわせて使い分けられるのです。

ですから、亭主は茶会のテーマを香合に託し、客は香合や香を鑑賞することにより、亭主の趣味や趣向をくみ取ります。

亭主の趣味の良さや遊び心がさりげなく伝わる茶道具なので、茶会の際は注目してみるといいでしょう。

茶道における香合の扱い方(作法)

前述したように、陶製と漆器製の香合は使う季節が決まっています。

また、茶道に使う香は練香と角割にした香木を用いますが、練香の湿気が漆器を傷めるので、漆器製の香合に練香はいれません。

炉を使う季節は陶製の香合と練香を用いる、風炉を使う季節は香木と漆器製の香木を用いると覚えておくといいでしょう。

なお、金属製や貝殻などを利用した香合は季節を問わず使うことができます。

炭手前を行う場合、香合は炭斗(すみとり)に入れて席中に持ち出し、炭をついだ後で火箸で香を取り、炭の中に入れるのです。

この際、香木は3つ用意し、2つを炭の中に入れ、残り1つは香合と共に拝見に回します。

炭手前を行わない場合は、前述したように床の間に香を入れて飾るのです。

香合の手入れ・保管方法

香合は、使用後すぐに香を取り出します。

香をいつまでも入れておくと香りが香合に移ってしまうので気をつけましょう。

陶製の香合に練香を入れていた場合、香を取り出した後固く絞った布で香を拭い取ります。

磁器の香合の場合はぬるま湯で洗うことができますが、陶器の香合は水が染みこむと破損の恐れがあるので、専門の業者へ手入れに出しましょう。

漆器の香合の場合は、乾いた布で香のカケラなどを拭い取ります。

漆器の香合をお手入れする際、ハンドクリームなどを付けていると匂いが移り、油染みができることもあるので、必ず落としてからお手入れしてください。

香を取り出した香合は陰干しにして湿気を取り去った後、箱に入れてしまいます。

なお、金属製の香合もお手入れ方法は漆器と同様です。

古い香合は金属が弱っている可能性もあるので、丁寧に扱いましょう。

茶道具の関連コラムはこちら

-

茶道具

茶道具「茶碗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶碗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶碗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「鉄瓶」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「鉄瓶」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「鉄瓶」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「香合」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「香合」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「香合」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「棗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「棗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「棗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「帛紗」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「帛紗」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「帛紗」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶筅」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶筅」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶筅」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶釜」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶釜」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶釜」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「風炉」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「風炉」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「水指」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「水指」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「水指」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「建水」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「建水」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「建水」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「蓋置」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「蓋置」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「蓋置」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花入」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「花入」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花入」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「柄杓」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「柄杓」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「柄杓」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「盆」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「千歳盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「千歳盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「千歳盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「花形盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「花形盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「花形盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「山道盆」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつ「山道盆」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「山道盆」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「茶壷」について、歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「茶壷」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきます。「茶壷」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

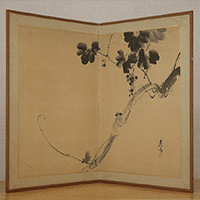

茶道具「風炉先屏風」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「風炉先屏風」について、歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説していきますので、調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「火起こし」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「火起こし」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「火起こし」について調べている方は参考にしてください。

-

茶道具

茶道具「炭十能」の歴史や特徴、扱い方や保管方法まで徹底解説

茶道具のひとつに数えられる「炭十能」の歴史や概要、茶道における役割や手入れ・扱い方を解説。「炭十能」について調べている方は参考にしてください。

骨董品・古美術品のおすすめ買取業者は?

当サイトでは実体験を基におすすめの骨董品・古美術の買取業者を紹介していますので、買取を希望している方は参考にしてください。

また、骨董品・古美術品に関する無料相談や無料査定サービスも行っている業者ですので、骨董品の価値を知りたい際にもおすすめの買取業者ですよ

-

福ちゃん

福ちゃんは中尾彬さんと池波志乃さんが広告塔を務めるてるのが印象的。福ちゃんは総合買取業者ですが、骨董品買取には専門的に力を入れており、総合買取業者としての強みを活かしたイチオシ買取業者です。

-

日晃堂

日晃堂は骨董品と食器を専門的に買取している買取業者です。骨董品の幅広い種類に応じて専門的に見れる査定士を揃え、世界に広げている販路が強みで、骨董品買取では特におすすめしている買取業者です。

種類別で紹介!骨董品の買取情報

当サイトは茶道具を始めとした作家に関する買取情報以外にも、幅広い骨董品の買取相場や詳細情報をご紹介しています。

-

茶道具

-

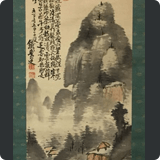

掛け軸買取

-

屏風買取

-

絵画買取

-

刀剣買取

-

象牙買取

-

珊瑚買取

-

中国骨董買取

-

西洋骨董買取

-

香木買取

-

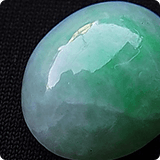

翡翠買取

-

ドール買取

-

古切手買取

-

陶器買取

-

古銭買取

-

書道具買取

-

古書買取

-

古道具買取

-

勲章買取

-

アンティーク家具買取

-

和楽器買取

-

仏像買取

※骨董品買取業者は「古くて価値があれば基本買取してもらえます」ので、上記以外の骨董品も買取してもらう事も可能です。